2026/01/20

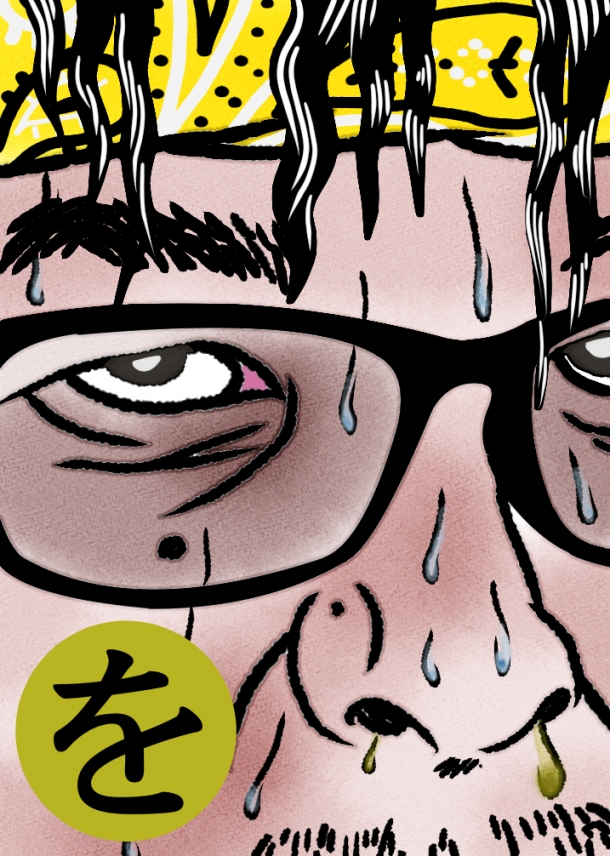

昭和大好きかるた 時代を超えた普遍の良き「何か」を振り返る 第45回「を」

時代を超えた普遍の良き「何か」を振り返る

第45回

を

ヲタク(オタク)

令和となってはや幾年。平成生まれの人たちが社会の中枢を担い出すようになった今、「昭和」はもはや教科書の中で語られる歴史上の時代となりつつある。

でも、昭和にだってたくさんの楽しいことやワクワクさせるようなことがあった。そんな時代に生まれ育ったふたりのもの書きが、昭和100年の今、"あの頃"を懐かしむ連載。

第45回は、刃物専門編集者の服部夏生がお送りします。

日陰者だった昭和のおたくども

昭和生まれの皆さんならご存じだろうが、オタクは最初は「おたく」とひらがなで表記するものだった。文献にあたると、昭和58年に中森明夫というコラムニストがコミックマーケットに集う特殊な集団の呼称として使い出したことが、そもそもの始まりのようである。

『世紀末的ウジャウジャネクラマニア少年達』というなかなかに酷い定義づけだったが、実際、当時のキッズたちの間の「おたく」像も、そんな感じだった。あえて言葉にすれば「趣味に没頭して、対外的なコミュニケーションを取ろうとしない困った奴」くらいだろうか。おたくとされる人物が起こした誘拐殺人事件もあって、とにかくネガティブなイメージだった。

そんな僕たちキッズにとって、宅八郎という人物はまさにイメージ通りのおたくだった。

平成になった頃に一躍メジャーになった「おたく評論家」の宅は、長髪に銀縁メガネといういでたちで、謎のマジックハンドに紙袋、そして森高千里のフィギュアや等身大パネルを持ってバラエティ番組に登場した。全身からツッコミ待ちオーラを出している彼を、今でいう陽キャのタレントたちは盛大にイジり倒した。彼は律儀に毎回、憤然としたり動揺したりしたので、ものすごく面白かった。

どこかで自分が「キモい(そんな言葉当時はまだなかったが)」ことを自覚していて、そこをツッコまれたら慌てふためく。おたくだろうがなんだろうが、自分を客観視している人物の道化は面白いし、かわいげも感じさせるのは世の常である。なるほど。これだったらアリかもしれない。僕の中でおたく像が少し変わったきっかけだった。

ただ、彼のように変な格好するのは嫌だったし(ただし、プライベートの宅八郎はブランドもののスーツを着こなし外車を乗り回していたという)、イジられる勇気もなかったし、開き直って偽悪ぶるのはマジでダサかった(人気が出てからは、過激な言動と迷惑な行動を繰り返していたのである)から、「でもオレは、ああはなれないかも」が最終的な本音だった。多分、世の中のほとんどのキッズたちも同じ考えだったと思う。

大物映画監督が語る『オタク万歳』

いつからだろうか、おたくが「オタク」へと表記が代わり、「マニア」的な意味合いで使われるようになった。さらに「趣味に没頭して、深い知識を持ち合わせた気になる奴」くらいのポジティブなイメージで捉えられるようになった。現在大学生の僕の息子やその友だちなぞは、なんのてらいもなく「オレ、オタクだし」的な発言をしている。隔世の感である。

僕が「時代はオタクを受け入れた!」と感じたのは、忘れもしない、平成29年のことである。

その時、僕は映画『ジョン・ウィック:チャプター2』の公開に合わせて来日したチャド・スタエルスキ監督のインタビューに赴いていた。

話は実に面白かった。ご存知の通り、キアヌ・リーブスによる華麗なガンファイトが見どころの映画シリーズの監督である。映画に登場した銃に関する蘊蓄にはじまり、話はどんどん深みへと入っていき、ついには、アクション映画はどうあるべきか、という哲学にまで及んだ。

最高じゃねえか。そう感じた僕は、ライターにそっと合図を送った。インタビューが盛り上がるようだったら、是非とも繰り出したい質問を、事前に打ち合わせていたのである。

「か、監督って、オタクですよね?」

ライター渾身の質問に通訳の女性の顔が一瞬引き攣った。でも、彼女は職務に忠実だった。その言葉を聞いたスタエルスキ監督は、なんのこだわりもない明るい顔で笑った。

「そーだよ。俺、GEEK(オタク)だよ! 超オタク!!」(意訳です)

通訳まで一緒になって笑った。いやーそうですよね、嬉しいなー、と思わず出た言葉を拾われて、そうかい、じゃあちょっとこっち来なよと誘われたライター氏は、ガン・フーのレクチャーを直接受け、ズデンドウと高級ホテルのふかふかの絨毯の上に倒されたのち、固い握手を監督とかわしたのである。

◆

「オタク」が市民権を得るようになったのは、スタエルスキ監督のようなクリエイティブな人々の奮闘があったことは間違いない。当初はサブカルチャーだったオタク文化は、今やメインカルチャーとなり、オタク市場は成長を続ける「きわめて魅力的な市場」である、と大手シンクタンクのコラム(*)に記されるようになって久しい。

素晴らしいことである。銃とか刃物にまつわる本をずっとつくってきた僕にとっても、喜ばしいことであることには違いない。

だが、昭和生まれのおじさんは、どうしても「あの頃」のことが、懐かしくもなる。

同好の仲間などどこにもおらず、ひとり静かに趣味に没頭していた「あの頃」である。雑誌のわずかな情報を頼りに、大好きなものを見つけ出した時、スポーツ好きの陽キャだと思っていたクラスメートが実は同じ趣味を持っていると知った時。その瞬間の震えるような気持ちは、情報もなく日陰者の自覚を持っていた僕たちにとっては、たとえようもないほど、嬉しいものだった。

いや、本当は知っている。

今の人たちは今の人たちで、手軽に入る情報に飽き足らず、さらに深くわけいって、誰も到達できないところにたどり着いたり、そこで生涯の友を見つけ出してたりしていることを。

日陰の「おたく」だろうと、日向の「オタク」だろうと、本人たちは、周りのレッテルづけなんか関係なく、好きなものにどこまでものめり込んでいくだけである。

もちろん人にできるだけ迷惑をかけない、という大前提はある。

だが、誰もが、好きなものを好きと言えて、やりたいことをやれることは、本当に、本当に尊いものだし、いつまでも守るべきものだ。

その「自由」こそ、世界に無数にいるおたくとオタクたちが自らの力で獲得したものだ。僕はそう思っている。

ヲタクしか 見えない世界の 美しさ

*「オタク」文化とクールジャパン 大和総研

https://www.dir.co.jp/report/column/20140908_008916.html

TEXT:服部夏生

※当サイトで掲示している情報、文章、及び画像等の著作権は、当社及び権利を持つ情報提供者に帰属します。無断転載・複製などは著作権法違反(複製権、公衆送信権の侵害)に当たり、法令により罰せられることがございますので、ご遠慮いただきますようお願い申し上げます。